返信を考えてくれるAIツール9選!無料と有料との違いや選び方も紹介

営業職は業務量が多いため、メール対応に時間を取られてしまい、コア業務に支障が出ているという悩みを抱える担当者は少なくありません。

そこで「返信を考えてくれるAIツール」を活用すれば、メール業務の効率化により、担当者はコア業務に注力できます。

しかし、ツールには種類があるため、どれを選べばよいか迷うこともあるでしょう。

そこで本記事では、返信を考えてくれるAIツール9選に加え、無料と有料の違いや、自分に合ったツールを見つけるための選び方についても解説します。

目次

返信を考えてくれるAIは大きく2種類

返信を考えてくれるAIツールは、機能や仕組みから大きく分けて2種類あります。

ツールの特徴を理解しておくと、目的に合った製品を選べます。

- 指定した内容に対して回答を作成する

- AIが提示する候補から選ぶ

以降で、それぞれの特徴を見ていきましょう。

指定した内容に対して回答を作成する

まず、ユーザーが指定した内容に対して回答を作成するタイプは、複雑な内容や長文メールを作成したい場合に適しています。

作成時に指定する項目は多くなるものの、定型文では対応できない場合や、顧客のニーズや状況に応じてカスタマイズが必要な場合におすすめです。

AIが提示する候補から選ぶ

AIが提示した候補から選ぶタイプは、単純な内容のメールを作成したい場合に適しています。

ユーザーは、候補から選ぶだけなので、手間をかけずに素早く返信できるのがメリットです。

ただし、候補が必ずしも意図と合っているとは限りません。的外れな内容になる場合があるため、最終的には人の手で修正が必要です。

返信を考えてくれるAIツールの無料と有料との違い

メールへの返信をサポートするAIツールには、無料版と有料版があり、それぞれ使える機能や特徴が異なります。

以下に、無料版と有料版の違いをまとめました。

| 比較項目 | 無料版の傾向 | 有料版の傾向 |

|---|---|---|

| 質問可能数 | 制限あり | 制限緩和or無制限 |

| 文字数 | 制限あり | 制限緩和or無制限 |

| 回答スピード | 遅い | 早い |

| サポート対応 | なし | あり |

| 出力精度(倫理感) | やや不安定 | 安定性が高く倫理的配慮もされている |

| 商用利用 | 制限ありor不可 | 可能 |

| API連携 | 不可 | 可能 |

| セキュリティ | 限定的 | 整備・強化されている |

上記はあくまでも傾向ですが、利用頻度が低い場合や、簡単なメールへの返信のみであれば、機能が限定されている無料版でも十分でしょう。

一方、利用頻度が多く、複雑な内容のメールを頻繁に作成する場合には、機能が充実しセキュリティ面も強化されている有料版がおすすめです。

返信を考えてくれるAIツールの選び方

一口に、返信を考えてくれるAIツールといっても、さまざまな種類があるためどれを選ぶべきか迷ってしまう方も多いでしょう。

ここでは、失敗しないためのAIツールの選び方について、6つのポイントを紹介します

- 機能で選ぶ

- 料金体系で選ぶ

- 使いやすさで選ぶ

- 出力精度で選ぶ

- セキュリティ性の高さを確認する

- サポート体制の充実度で選ぶ

機能で選ぶ

まず、求める機能が搭載されているか、利用予定のプランで対応できるかを確認しましょう。なぜなら、AIツールの機能は製品によって大きく異なるからです。

特に、営業職として活用する場合「多言語対応」や、使うほど精度が高まる「学習機能」は欠かせません。

また、業務効率化を考えて選ぶなら、メールソフトと連携できるかどうかも重要です。

料金体系で選ぶ

AIツールの料金体系は、毎月一定の料金を支払う「月額制」や、使用量に応じて料金が発生する「従量課金制」など製品によってさまざまです。

有料版の利用を想定しているなら、無料版の提供や、無料トライアルがあるかどうかも重要な判断材料になります。

初めに無料で試してみて、操作性や出力精度に問題がないかを確認してから、業務量に見合ったプランを選ぶとよいでしょう。

使いやすさで選ぶ

ツールを導入したものの、操作が複雑でかえって時間がかかるようでは本末転倒です。

AIツールを選ぶ際は、画面が直感的で分かりやすいか、必要な機能にすぐにアクセスできるかなど、使いやすさを重視しましょう。

また、メールソフト以外のCRMやSFAなど、既存システムとスムーズに連携できるかも確認しておきたいポイントです。

出力精度で選ぶ

生成AIにおける出力精度は非常に重要です。

いくら機能が優れていても、不自然な日本語や文脈に合わない返信文ばかり生成されるようでは、結局人の手による大幅な修正が必要になり、業務効率化が低下しかねません。

こうした事態を防ぐ意味でも、導入前に無料トライアルなどを活用し、ビジネスメールとして通用するレベルの出力精度があるかを確認しましょう。

セキュリティ性の高さを確認する

セキュリティ性の高さは必ず確認してください。

メールの返信文には、顧客情報や社内の機密情報といった重要なデータが含まれることが多いため、情報漏洩のリスクがあるからです。

具体的には、以下の点を確認するとよいでしょう。

- 入力したデータがAIの学習に利用されないか

- 通信が暗号化されているか

- プライバシーポリシーが明確か

特に、有料版を選ぶ際は、ビジネス利用を前提としたセキュリティ対策が講じられているかを確認してください。

サポート体制の充実度で選ぶ

目的に合うAIツールを導入しても、運用する中で予期せぬトラブルに見舞われる可能性はゼロではありません。

このような時でも、迅速に問題を解決できなければ、業務に支障が出る恐れがあります。

安定した運用を実現させるためにも、サポートの種類と対応範囲の確認が不可欠です。

- 対応チャネル:メール・チャット・電話・導入支援やFAQ

- 対応時間:24時間365日対応か

上記はあくまでも一例ですが、特に緊急性の高いトラブルには、専門窓口の有無を確認しておくと、万が一の際の安心感につながるでしょう。

返信を考えてくれるAIツールのおすすめ9選

それでは、返信を考えてくれるAIツールのおすすめ9選を紹介します。

- Gmail スマートリプライ

- ChatGPT Writer

- 返信文の作成ツール

- AIメール返信ジェネレーター

- Alto Mail

- HIX Writer

- Help me write

- yaritori AI

- Text.cortex

Gmail スマートリプライ

| 運営会社 | |

|---|---|

| 料金 | Starter:800円 Standard:1,600円 Plus:2,500円 Enterprise Plus:3,980円 ※ユーザーあたりの月額 |

| 機能 | スマートリプライ スマート作成 文書作成サポート |

| 無料トライアル | ◯(14日間) |

| 公式サイト | Gmail スマートリプライの公式サイトを見る |

Gmail スマートリプライは、Gメールのスマートリプライ機能を活用してメール対応を迅速化します。

具体的には、受信メールの内容をAIが判断して、返信候補を3つ提案してくれる仕組みです。これにより、返信ボタンを押して文章を書くまでの作業を、ワンクリックで済ませられます。

対応するのは短文ですが、簡単な内容であれば、メールにかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。

なお、スマートリプライ機能は、多くの場合デフォルトで有効ですが、設定ボタンから簡単に確認・設定が可能です。

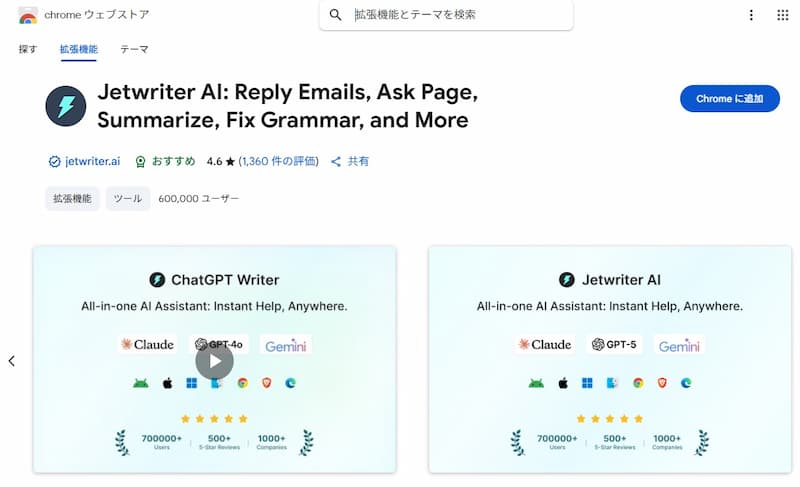

ChatGPT Writer

| 運営会社 | OpenAI |

|---|---|

| 料金 | 無料 ※2025年10月時点 |

| 機能 | 自然言語によるプロンプト入力 文章生成 |

| 無料トライアル | – |

| 公式サイト | ChatGPT Writerの公式サイトを見る |

ChatGPT Writerは、Google Chromeの拡張機能として利用できます。

最大の特徴は、自然言語によるプロンプト入力が可能なことです。専門的な知識が不要なため誰でも簡単に、Gメール上で返信メールを作成できます。

また、ビジネスメールだけでなく、ブログ記事やレポートなどにも応用が可能であり、幅広い用途に活用できるのも魅力です。

ただし、入力した内容を学習に使用する可能性があるため、機密情報の入力は控えるとよいでしょう。

返信文の作成ツール

| 運営会社 | 株式会社インフォリオ |

| 料金 | 無料 |

| 機能 | 文書作成 |

| 無料トライアル | – |

| 公式サイト | 返信文の作成ツールの公式サイトを見る |

返信文の作成ツールは、相手や自分の意図に合わせて、瞬時にビジネスメールを作成できます。

画面に表示される項目に当てはまる内容を入力するだけなので、初めてでも簡単に使えるのが魅力です。

文例集も用意されており、プロンプト例にある、緑色の文字部分を変更するだけで返信メールを作成できます。

他にも、双方の立場や背景・言語や文体・意図の分析などを、細かく設定できるのが特徴です。

無料ですが、1回の文字数は500文字まで、1人あたり1日10回までとなります。

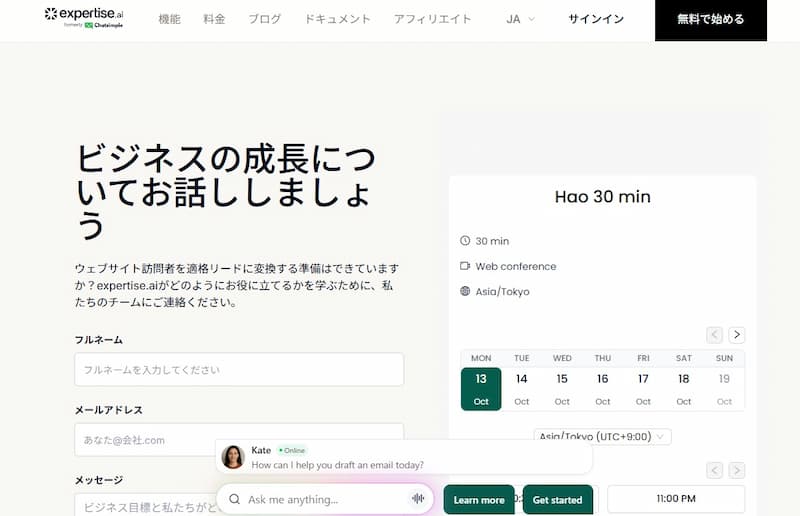

AIメール返信ジェネレーター

| 運営会社 | Chatsimple Inc. |

| 料金(税込) | 無料:0円 プロ:120ドル(約18,294円) ビジネス:800ドル(約121,964円) エンタープライズ:要問い合わせ ※年次の場合の月額※2025年10月時点 |

| 機能 | 文書作成 |

| 無料トライアル | – |

| 公式サイト | AIメール返信ジェネレーターの公式サイトを見る |

AIメール返信ジェネレーターは、ブラウザにコンテキストや詳細を入力するだけで、返信メールを作成できます。

さらに、返信トーンを中立・フォーマル・謝罪などから選べるのも特徴です。

指示通りの返信が生成されたら、最終調整をしてコピー&ペーストすればすぐに返信メールを送信できます。

1か月10セッションまでの制限はありますが、件数が少ない場合や無料で試してから決めたい方におすすめです。

Alto Mail

| 運営会社 | メディアリンク株式会社 |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ |

| 機能 | AIが自動でメールを作成・返信 Webお問い合わせフォームを作成・公開 |

| 無料トライアル | ◯(10日間) |

| 公式サイト | Alto Mailの公式サイトを見る |

Alto Mailは、問い合わせメールに対して、AIが1分で自動返信します。

ナレッジに基づき最適なメール返信文を自動生成するので、返信対応にかかる時間を削減したい場合におすすめです。

また、ブラウザ拡張機能版では、オペレーターの補助ツールとして返信案の作成にも利用できます。

単なる自動返信とは異なり、質問回答やパーソナライズした回答なども可能です。なお、無料トライアル期間中は全機能をお試しできます。

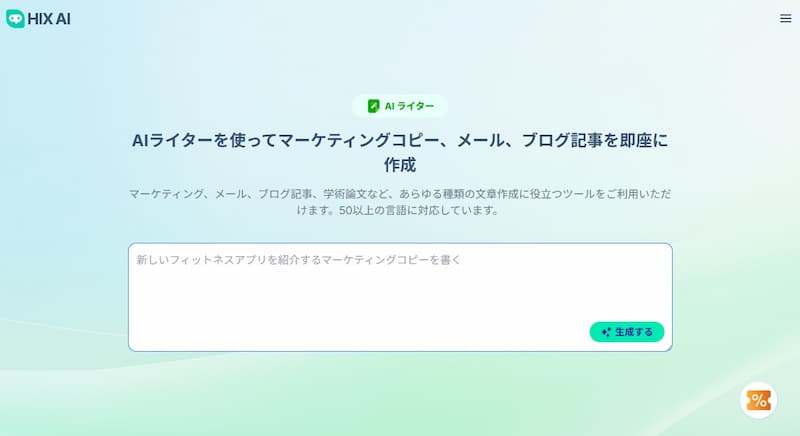

HIX Writer

| 運営会社 | Help Me Write |

|---|---|

| 料金 | 無料 |

| 機能 | 文書作成 |

| 無料トライアル | – |

| 公式サイト | Help me writeの公式サイトを見る |

HIX Writerは、メールやブログ記事、論文まであらゆる種類の文章作成に活用できます。

メールでは、ビジネスメールを始めとして、フォローアップメールやお詫びメール、リマインダーメールまで幅広い用途に対応しているのが特徴です。

オリジナルにこだわり、入手可能な最新の情報源に基づいてコンテンツを作成します。

また、50以上の言語に対応しているため、外国語の返信メールを作成したい時にも役立つでしょう。

Help me write

| 運営会社 | Help Me Write |

| 料金 | 無料 |

| 機能 | 文書作成 |

| 無料トライアル | – |

| 公式サイト | Help me writeの公式サイトを見る |

Help me write は、Google Chrome拡張機能としてGmailと連携でき、2025年4月より日本語にも対応しています。

ただし、Googleの個人アカウントのGメールでは、1日あたりの送信上限数が500通までであり、上限を超えると送信できないため注意が必要です。

なお、Google Workspaceアカウントであれば、1日あたり2,000通まで可能です。

1日のメール送信数が500件を超えない使用であれば、個人アカウントでも十分でしょう。

yaritori AI

| 運営会社 | Onebox株式会社 |

| 料金 | 月額1,980円~/1ユーザー |

| 機能 | メールの共有・管理効率化・コラボレーションマルチチャネルツール連携顧客管理分析・セキュリティ |

| 無料トライアル | ◯(7日間) |

| 公式サイト | yaritori AIの公式サイトを見る |

yaritori AIは、メールの自動生成に加えて、メール文の変換・翻訳、クレームメールの自動判断にも対応しています。

OpenAI社が提供する、最新の自然言語生成モデル「GPT-4」を活用しているのが特徴です。

たとえば、少しラフな印象に感じた場合は、「丁寧にする」ボタンで、ビジネスに適した文章に変換できます。

日本語から英語への翻訳もワンクリックなので、メール対応の時間を短縮したいときにうってつけです。

Text.cortex

| 運営会社 | Text.cortex |

| 料金 | フリー:0円 プレミアム:月額23.99ドル(約3,665円) エンタープライズ:要問い合わせ ※年間契約の月額※2025年10月時点 |

| 機能 | 文書作成 |

| 無料トライアル | – |

| 公式サイト | Text.cortexの公式サイトを見る |

Text.cortexは、AIエージェントを搭載しています。

25以上の言語に対応しているので、外国語のメールにも迅速に返信が可能です。

また、APIとの連携も可能なため、使いやすさを重視して選びたい場合にも適しています。

カスタマイズ性も高く、パーソナライズされた返信メールの作成にもおすすめです。

返信を考えてくれるAIを活用できるシーン

では次に、返信を考えてくれるAIの活用シーンを紹介します。

返信を考えてくれるAIの主な活用シーンは、以下のとおりです。

- 商談や資料送付に対するお礼メール:迅速に感謝の気持ちを伝える

- 問い合わせへの返信:初動のスピードアップ

- 日程調整メール:調整業務の効率化

- 依頼への返答:必要な情報を正確に伝える

- お断りメール・相手の心情に配慮しつつ関係性を維持する

このようなシーンにAIツールを活用すれば、問い合わせへの対応迅速化や、適切な表現を考える労力を軽減でき、生産性の向上につながるでしょう。

返信を考えてくれるAIを利用する6つのメリット

続いて、返信を考えてくれるAIツールで得られるメリットを6つ紹介します。

- 返信にかかる時間を短縮できる

- 営業品質を標準化できる

- パーソナライズされた返信メールを作成できる

- 担当者の心理的負担を軽減できる

- 誤字や脱字のリスクを軽減できる

- データを営業活動に活かせる

返信にかかる時間を短縮できる

AIツールの最大のメリットは、返信にかかる時間を短縮できることです。

ユーザーが指定した内容に応じて、AIは瞬時に適切な返信文の下書きを生成します。これにより、担当者は一から文章を考える手間がなくなり、確認と微修正を行うだけで済みます。

これまでメール作成に時間を取られていた担当者も、資料の準備や顧客対応などコア業務に注力できるようになれば、結果として組織全体の生産性向上につながるでしょう。

営業品質を標準化できる

そして、担当者のスキルに依存していたメール品質を均一化できるのもメリットです。

AIは、あらかじめ設定された企業の情報や過去のデータに基づき、効果的に響く表現を提案してくれます。

これにより、誰でも高品質のメールを作成できるようになれば、組織全体の生産性向上につながるでしょう。

パーソナライズされた返信メールを作成できる

パーソナライズされた返信は、信頼関係の構築に役立ちます。

定型文では機械的なイメージがあり、関係性を構築しづらいものの、AIなら顧客の名前や過去の履歴をメール内に反映することも可能です。

これにより「自分を理解してくれている」という安心感を顧客に与えられれば、深い信頼関係の構築につながるでしょう。

また、個別対応の返信は画一的なメールと異なり、顧客に高い満足感を与えます。このようなきめ細やかな配慮は、顧客満足度の向上にもつながります。

担当者の心理的負担を軽減できる

ビジネスメールにおいては、敬語や適切な表現が不可欠であるため、担当者は「失礼にならないか」「適切な敬語を使えているか」など心理的な負担を負いがちです。

そこで、AIツールを活用すれば適切かつ丁寧な下書きを生成するので、担当者はプレッシャーから解放され安心して業務に集中できます。

また、AIツールにより返信時間が短縮されれば、未対応メールが減少し、対応遅延への焦りなども解消されます。

誤字や脱字のリスクを軽減できる

返信メールに誤字や脱字があると、企業の信頼性を損なう恐れがあります。

AIツールの多くは、校正機能が内蔵されているため、ヒューマンエラーを自動的に防止できるのもメリットです。

これによりメール品質が安定すれば、企業イメージの向上に役立ちます。

データを営業活動に活かせる

AIが学習したデータは、営業活動全体の改善に必要なデータ収集や分析にも活用が可能です。

たとえば、返信メールの開封率や返信率などを分析して、効果的な表現を抽出すれば、勝ちパターンが明確化されます。抽出したデータの活用により、客観的な根拠に基づく意思決定ができます。

結果として、営業活動のPDCAサイクルが加速し、継続的な売上アップにつながるでしょう。

返信を考えてくれるAIを利用する際の注意点

AIツールは非常に便利ですが、利用するうえでいくつか注意しておくべき点があります。

ここでは、特に重要な注意点を3つ紹介します。

- 情報の正確性を確認する

- 機密情報をむやみに入力しない

- 最終調整は人の手で行う

情報の正確性を確認する

AIは便利な反面、100%正確とはいえないので注意が必要です。

そもそも、AIは学習データに基づき文章を作成します。金額や製品仕様などビジネス上の重要な情報に対して、事実誤認や文脈の誤解が生じる可能性は否定できません。

もし、確認を怠り不正確な情報をそのまま送信すれば、顧客からの信頼を失う恐れがあります。

AIツールで作成した文章は、誤字や脱字の他にも情報の正確性まで、必ず人間の目で最終確認をしましょう。

機密情報をむやみに入力しない

AIに指示する際に入力した情報の扱いは、製品によって異なります。

入力した情報を学習に使用する場合では、機密情報や個人情報を入力すると、意図せず外部に情報が漏洩する可能性があるので注意しましょう。

仮に、入力した情報を学習に使用しない場合でも「社外秘データはプロンプトには使用しない」などルールを設けておくことをおすすめします。

最終調整は人の手で行う

さらに、最終調整は人の手で行うことも大切です。

AIは人の感情や細かいニュアンスまでは理解できないため、作成した文章が不自然な言い回しになる可能性があります。

内容は合っていても機械的で冷たい印象を与えれば、顧客との関係性に影響しかねません。

AIを活用しつつ、最終的な調整は担当者が行うことを徹底しましょう。

まとめ:返信を考えてくれるAIで質の高いメールを作成しよう

返信を考えてくれるAIツールは、メール作成にかかる時間を大幅に短縮し、担当者の心理的負担を軽減します。

さらに、パーソナライズされた適切な表現でメール品質が向上すれば、企業の信頼性向上と営業活動の効率化につながるでしょう。

本記事で紹介した情報を参考に、AIを賢く活用し、質の高いビジネスメールを作成してください。